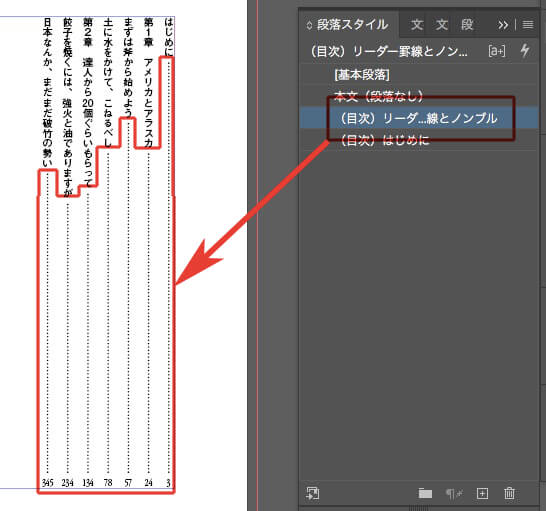

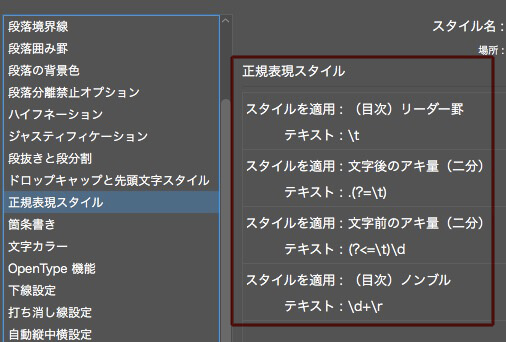

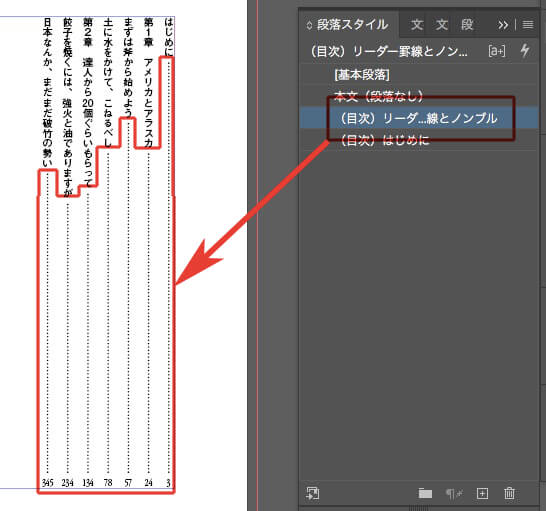

目次をデザインするとき、最初に、目次のリーダー罫とノンブルの正規表現基本セットなるものを用意する。

正規表現は↓

これを、各項目の段落スタイルの「基準」にする。

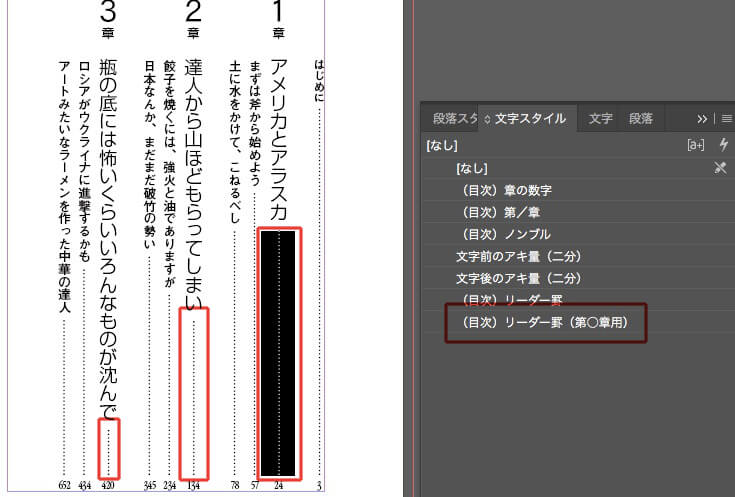

ときには、専用リーダー罫が必要だけど。

正規表現は見よう見まね

目次をデザインするとき、最初に、目次のリーダー罫とノンブルの正規表現基本セットなるものを用意する。

正規表現は↓

これを、各項目の段落スタイルの「基準」にする。

ときには、専用リーダー罫が必要だけど。

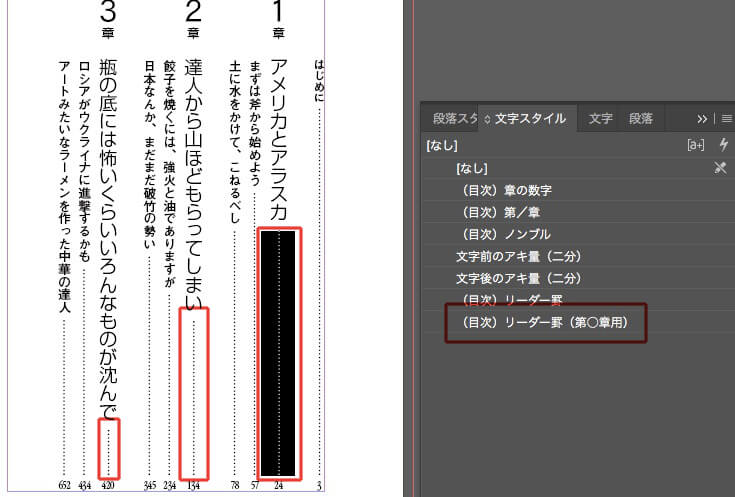

アンカー付きオブジェクトと文字を重ねる方法です。

アンカー付きオブジェクトのオプション→行の上→後ろスペースをマイナスの数値にします。

この記事を参考にしました↓

Wordの縦書き文書で、数字を縦にする方法です。

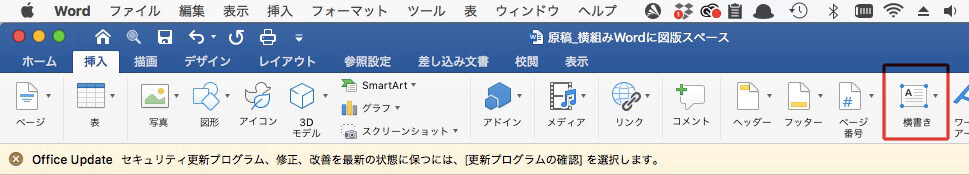

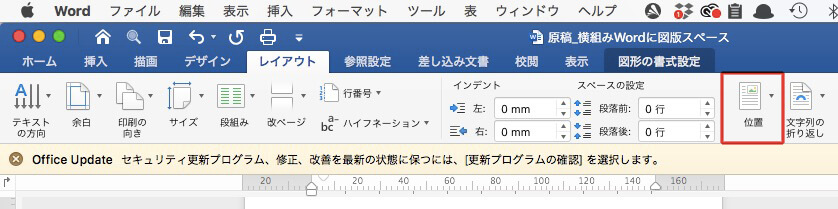

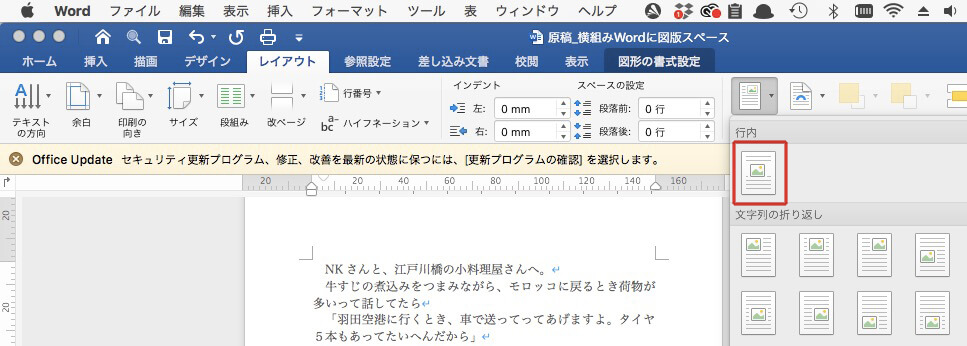

Wordに、図版スペースと図版タイトルを入れて、InDesignに反映させます。

Wordのボックスは、

「挿入」→「テキストボックスの作成 横書き」↓

「レイアウト」→「位置」↓

「行内」↓

一連の動画です。

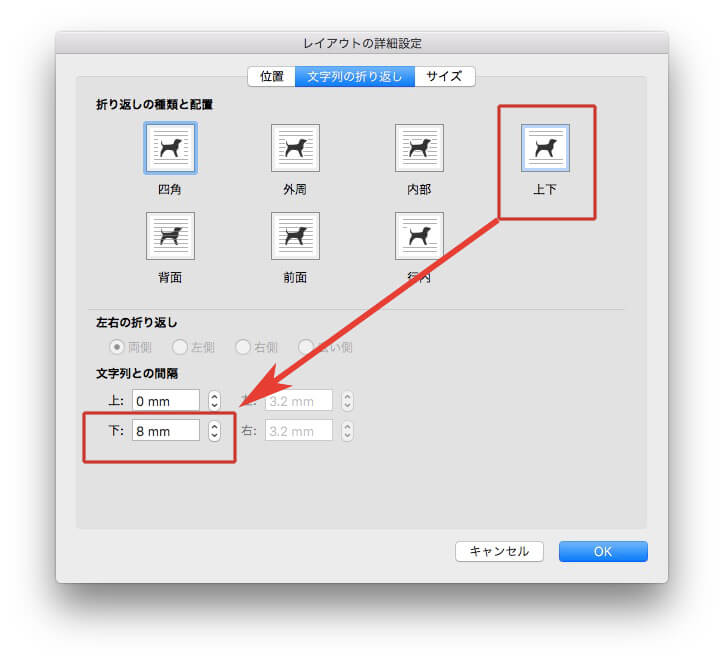

Wordで、文字とボックスの間隔を広げたいときは↓

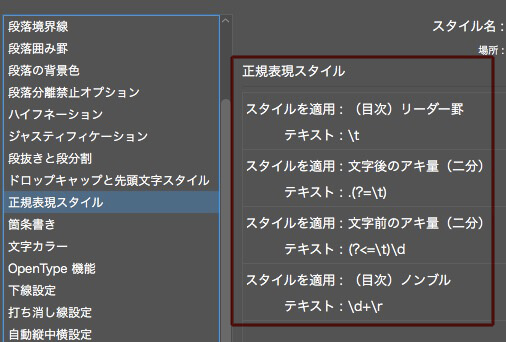

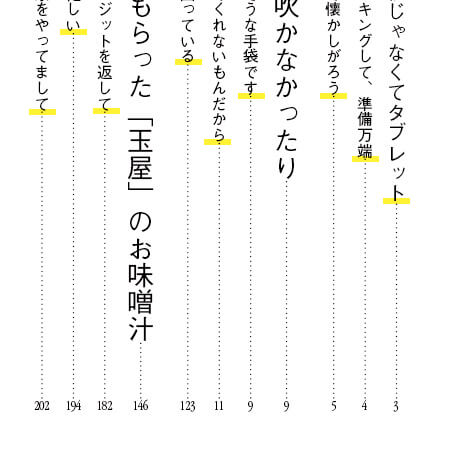

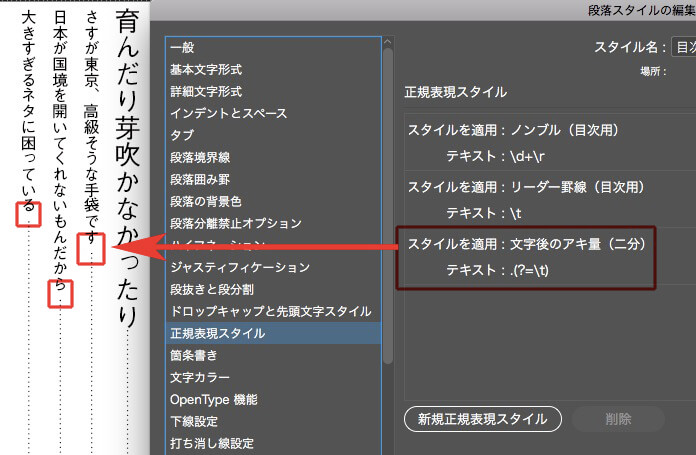

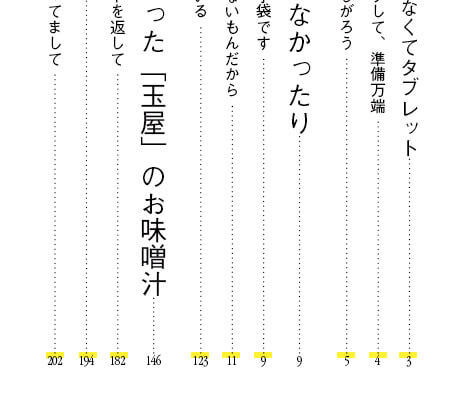

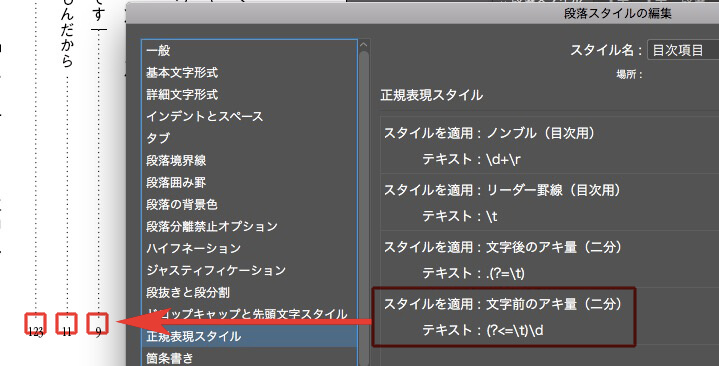

目次のリーダー罫線の前後に「アキ」を入れます。

正規表現の肯定先読みと肯定後読みを使います。

リーダー罫の前に「アキ」を入れるには、

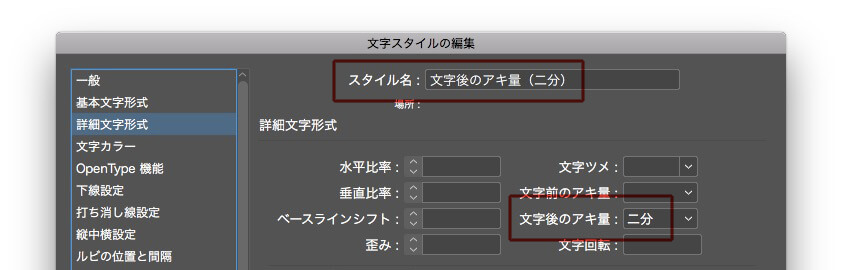

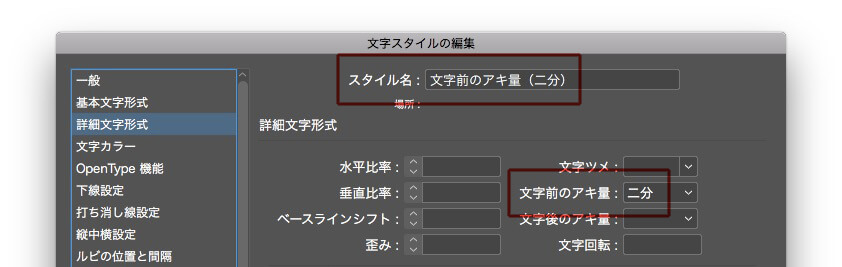

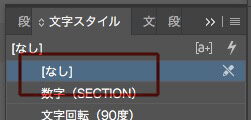

文字スタイル「文字後のアキ量(二分)」を用意します。

段落スタイルの正規表現は、「肯定先読み」です。

.(?=\t)

この「肯定先読み」の意味は→タブの前にある文字

次に、リーダー罫の後ろ(ノンブルの前)に「アキ」を入れます。

文字スタイル「文字前のアキ量(二分)」を用意して、

段落スタイルの正規表現は、「肯定後読み」です。

(?<=\t)\d

この「肯定後読み」の意味は→タブの後にある文字

文字ツールで四角を描き、横幅を本文にあわせます。

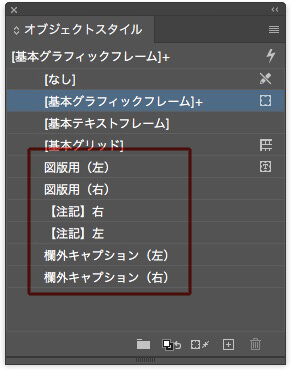

オブジェクトスタイルを作ります。

図版のタイトルを入れます。

手動でサイズを変更したときは、スタイル再定義をします。

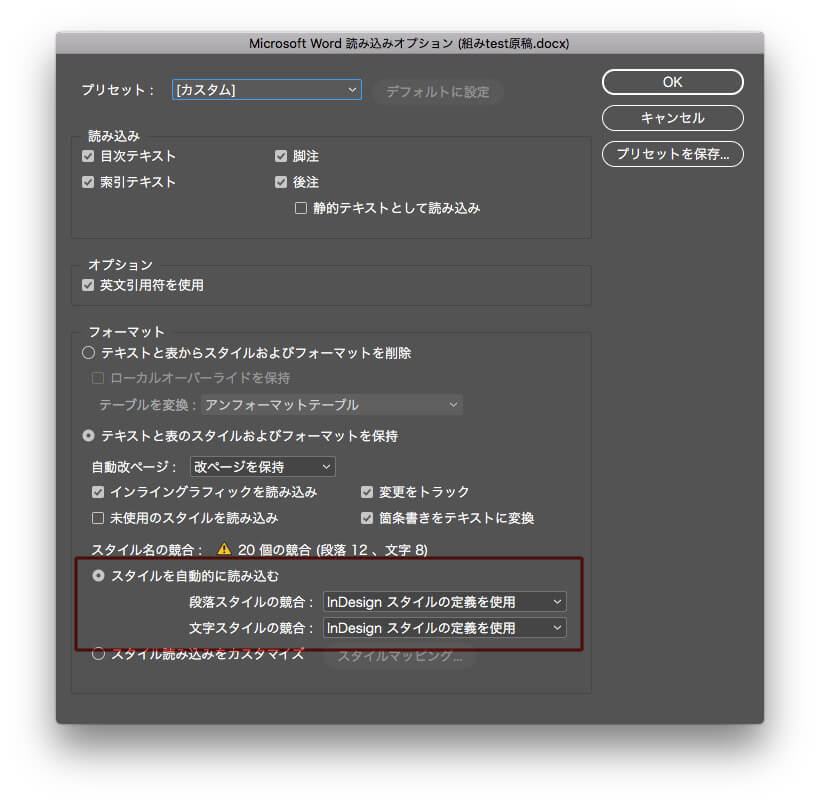

Wordのスタイルを活かして、InDesignに配置する方法です。

メリットは、

①ルビが反映され

②編集者のコメントも読み込まれ

③図版スペースも配置されます

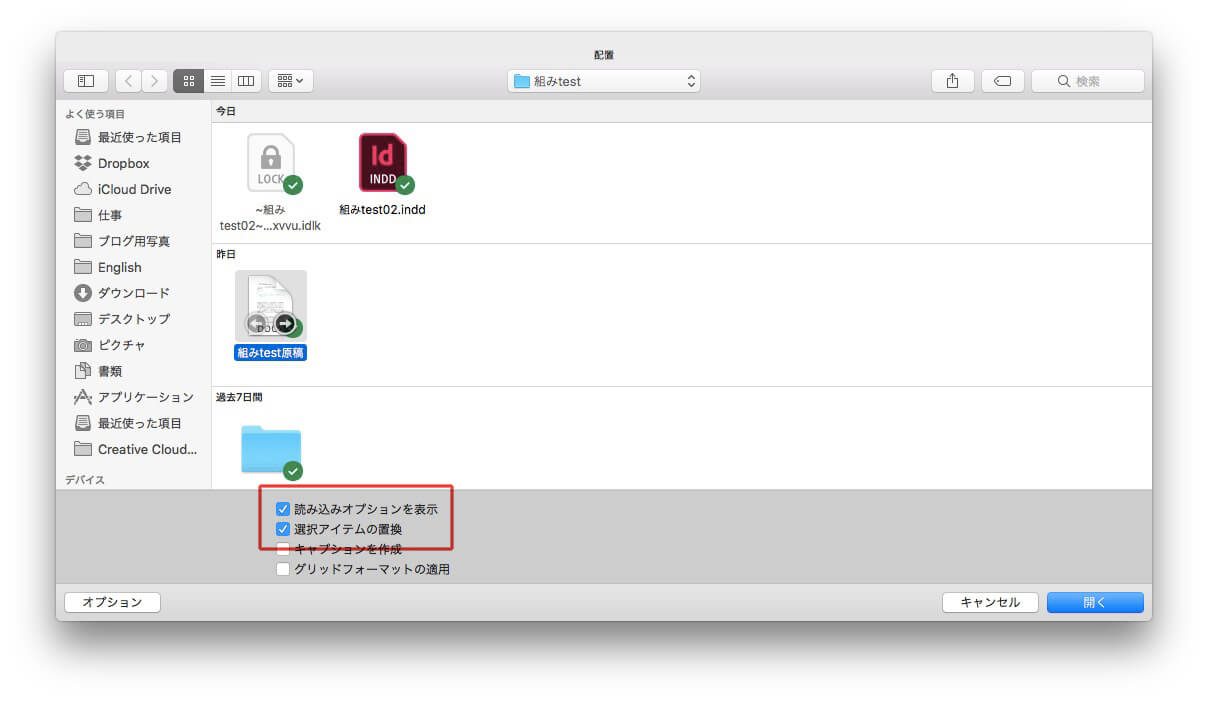

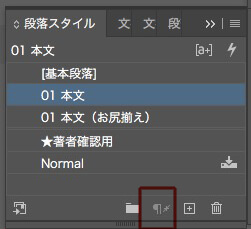

Wordを配置するときは、下のようにチェックを入れてください。

「スタイルを自動的に読み込む」→「InDesignスタイルの定義を使用」

※あらかじめ、WordとInDesignのスタイル名を同じにしておきます。もし違っても、配置後に修正できます。

読み込んだあと、もし不要な文字スタイルがあたっていたら

不要な文字スタイルが当たっていないことを確認し、

①全行を選択し、段落スタイルのオーバーライドを消去

②1ページ目から、各「段落・文字スタイル」の文字色を変更し、全ての文字に段落スタイルがあたっているかチェックします。

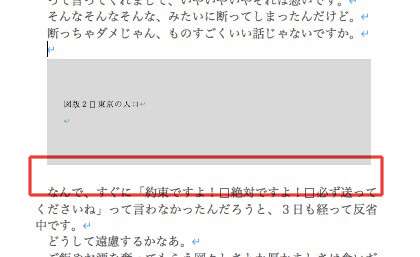

図版スペースと欄外コメントについて。

①図版スペース、欄外コメントは、コピペして、オブジェクトスタイルをあてます